«

Je me sentais bien.

Jusqu’à ce que je voie Derry.

Quelque chose allait mal dans cette ville et je pense que je l’ai su dès le début.

(…)Une artère verte traversait le centre de la ville. De loin, elle ressemblait à une cicatrice. Autour de cette ceinture verte en zigzag, la ville semblait exclusivement grise et noire de suie sous un ciel coloré en jaune pisse par ce qui sortait (…) de toutes ces cheminées d’usine.

(…) , je l’ai détestée au premier regard. »

Jake Epping, sous la plume de Stephen King ( dans le roman

22/11/63 )

On avait laissé Andrès Muschietti en 2013 avec le film d’horreur poétique

Mama (avec Jessica Chastain,produit par Guillermo Del Toro : ces deux-là allaient tourner

Crimson Peak ensemble peu après,mais je m’égare).

Nous le retrouvons devenu Andy Muschietti, prénom anglicisé, avec l’adaptation de «

Ça » , le roman fleuve culte de Stephen King (j’en profite pour rappeler que Stephen se prononce bien Steven, oui comme Spielberg).

Déjà adapté sous forme de téléfilm en deux parties dans les années 90, «

Ça » est souvent considéré comme le livre le plus flippant de l’auteur installé dans le Maine ( lisez Salem, on en reparlera ) . Il sera tenté par l’auteur de ces lignes ( c'est-à-dire moi, votre serviteur attitré ) de faire la part des choses, de parler du film surtout en évitant un maximum de le comparer au matériel littéraire dont il est issu. La littérature et le cinéma étant deux arts profondément différents bien que cherchant le même résultat, à savoir nous transporter dans le spectre émotionnel par le biais d’une histoire.

Derry, Maine.Octobre 1988. Bill ,tout jeune adolescent est alité en cette pluvieuse journée d’automne. Cela ne l’empêche pas de fabriquer un bateau en papier pour son petit frère Georgie, qu’il aime beaucoup. Georgie sort donc jouer avec son joujou. Le place dans une rigole pleine d’eau et suis cette embarcation lilliputienne suivre sa route nautique…jusqu'à une bouche d’égout. Hors, dans ce tunnel où se mélange eau de pluie acide, pisse, merde et autres détritus, apparaît la tête d’un clown jovial qui entame la conversation avec le jeune garçon. Du sang coulera, effacé par la pluie et oublié par la lâcheté d’une adulte ayant assisté à une partie de la scène.

Georgie ne reviendra pas à la maison.

Été 1989 : Bill et ses amis, Le club des ratés, subissent les assauts d’une bande d’ados plus âgés. Ces crétins décérébrés et violents qui feraient passer un baraki(

1) pour un intello ont commis l’erreur de s’en prendre à d’autres enfants. Ne laissez jamais vos ennemis s’unir nous enseigne la sagesse chinoise. Le club rencontre donc Ben, Mike et Beverly. Ils n’ont pas que le point commun d’être harcelés à l’école. Ils ont vu quelque chose. Dans cette ville , un mal rôde. Qui semble réveiller la violence des adultes et s’attaquer aux enfants. Le club l’a vu, fugacement ou frontalement : un clown. Et puisque personne ne fait rien, eux vont devoir faire quelque chose.

Le monde des enfants n’est pas DisneyLand.

L’enfance est le domaine des monstres, réels ou imaginaires.

L’enfance est l’endroit où la peur rôde. La peur du placard ou de la cave, où les monstres de notre imagination ( seulement eux ? ) attendent de nous attraper pour nous dévorer.

La peur des monstres bien réels eux, comme certains autres enfants, plus grands, plus forts, plus bêtes : satisfaits de leur position de force comme le sont souvent les médiocres avec du pouvoir et n’attendant qu’une occasion de rouler des mécaniques infernales .

Et la peur des parents, figure d’autorité qui peuvent vous étouffer dans le but de vous garder près d’eux et remplir leur vie misérable , de vous malmener car leurs pulsions sadiques et sexuelles veulent faire de vous une victime qui n’osera rien dire ou la peur d’être seul face à des parents presque invisibles qui vous laissent vous démerder(

2).

La trinité de la peur infantile se retrouve dans «

Ça ». Et ça marche en plein. Pourquoi ? Pour une raison toute simple : nous sommes tous des enfants.

Certes , les adultes semblent l’oublier, comme si l’âge était une mue. Non, l’âge est une couche de plus sur la poupée russe que nous sommes. Et la première poupée, celle tout au fond, est celle d’un enfant. Nous grandissons, nous évoluons, mais nous voyageons avec les étapes de notre vie, moins exposées, mais toujours là, prête à se mouvoir jusque dans nos souvenirs si on les titille un peu. Et c’est justement en la titillant dès les premières minutes du film que Andy Muschietti nous happe pour ne plus nous lâcher durant 135 minutes. Une simple expédition dans une cave humide et mal éclairée suffit à nous rappeler que oui, nous avions peur du noir, de descendre sous terre…et qu’il en faut peu pour que notre cerveau se connecte à cette partie de nous que l’on oublie trop souvent. Il est bien aidé par un directeur de la photo compétent, Chung-hoon Chung habitué de Park Chan-wook (oui, la photo délicieuse de

The Handmaiden/Mademoiselle, c’est lui ) et par le compositeur Benjamin Wallfisch, déjà responsable de

A cure for wellness .

Véritable casse-tête chinois d’adaptation, le roman de King est connu des fans pour sa structure narrative particulière qui entrelace deux époques distinctes : la fin des années 50 où une bande de gamins est confrontée à un monstre hideux et la fin des années 80 où ces derniers, devenus adultes, reviennent finir un boulot qu’ils espéraient achevé. Le film se concentrera uniquement sur les kids, transposés à la fin des années 80

Logique : lorsque le livre est paru dans les années 80, ce sont les 50’s qui faisaient office de fantasme nostalgique. Une adaptation se devant de parler à son public actuel, changer les époques est bien vu et absolument pas dommageable.

Mieux , le film ne surfe absolument pas sur la vague « Les 80’s c’était trop cool » et les clins d’œil sont discrets, simple éléments de décors là où une série comme

Stranger Things ( très prenante au demeurant ) semble crier tous les quarts d’heure « Hé, regardez, je connais mes classiques et je vous le montre ! » ).

Le scénario doit pourtant faire des choix cornéliens : comment adapter , en un peu plus de deux heures , près de 1200 pages sont 65% sont consacrées aux gamins ? Adapter, c’est trahir. Alors trahissons, mais faisons le bien.

Le script élague dans le texte, retiens des scènes chocs mais les place parfois dans un autre contexte, le but est de créer une tension palpable et du lien entre les protagonistes qui affrontent alors des épreuves ensemble et démontrent leur empathie les uns envers les autres dans un environnement pourri.

L’ADN, le squelette et la substantielle moelle sont là, seul le corps est sensiblement différent. Comme un faux jumeau terriblement ressemblant. Cette moelle conserve aussi l’interconnexion de l’univers de King ( oui, tous ses romans sont liés aux autres par l’entremise du cycle

La Tour Sombre essentiellement bien que cela soit en fait plus complexe ) : ainsi, les fans ne manqueront pas de remarquer quelques clins d’œil à ce cycle Jupiterien d’une fantasy atypique ( guettez au début du film cette statue sur laquelle un petit malin a gravé 19 19 : c’est subtil mais le connaisseur appréciera la référence).

Deux avantages de se construire le film de manière linéaire : le premier, c’est que l’histoire proposée ne connait pas de temps mort , c'est-à-dire le pire ennemi du cinéaste. Secundo, en cas d’échec au box-office, le public aura quand même eu droit à une histoire complète qui peut se passer d’une suite.

L’inconvénient, c’est que le cinéma supporte mal la multiplication des héros au sein d’un même film, il faut quelques rôles forts et des seconds rôles,il faut un fil conducteur. Ainsi, c’est surtout Bill et Beverly qui seront mis en avant , le reste de la bande étant les seconds couteaux, développés certes, mais bien moins que les autres.

Dans le cadre du film, ça fonctionne même si l’on sent qu’il manque un petit quelque chose. Mais les fans risquent de jaser car « tel ou tel perso n’est pas mis plus en avant, c’était mon préféré merde. » . Il serait pourtant malhonnête de dire que le reste de la bande sert à faire tapisserie, chacun ayant son moment de gloire ( de trouille ! ) et aussi fugaces soient-elles parfois, leurs psychologies évoluent le temps d’un plan ou d’une scène complète. Les parents, parfois véritables démons, ont-ils encore une chance d’autorité face à des enfants qui affrontent le diable en personne ? Le film semble dire, par endroits, que « la seule chose dont il faut avoir peur, c’est la peur elle-même ».

Et la peur, elle est bien là : de façon simple parfois, en utilisant le jump scare (avec parcimonie ) , de manière plus complexe le reste du temps, l’ambiance malsaine se glissant sous votre peau, jusque votre moelle osseuse et remontant le long de votre échine dorsale jusque à se lover dans votre petit cerveau reptilien et activant ce sentiment aussi salutaire que dérangeant : la peur.

Ainsi, ce sont autant les images chocs et dérangeantes que les ambiances sombres et ombrées ( dans des décors anxiogènes comme c’est pas permis ) que le réalisateur convoque à l’écran : on frémit de ce que l’on y voit, on s’accroche à son siège de ce qu’on le n’y voit pas (mais on le suppute, on le devine…on le sent ). Et à ce niveau, que l’on craigne autant de voir un monstre qu’un ado violent apparaître dans le champ pour s’attaquer au club des ratés, voila bien une réussite.

Le réalisateur ne reste pas en mode « frisson » durant tout le film. Pour que l’on s’attache aux personnages, encore faut-il nous les montrer dans leur vie ordinaire. Ainsi on se prend de sympathie pour ces héros en culottes courtes qui subissent les derniers harcèlements scolaires de l’année avant de plonger avec eux dans un été qui aurait dû être délicieux et où pointent déjà la nostalgie du temps passé quand les premiers émois sensuels font leur apparition.

Tous les groupes d’amis qui ont connu « une fille » dans la bande le savent, on finit tous par en tomber un peu amoureux. Beverly devient donc un liant essentiel pour le club des ratés et c’est ce lien si puissant que le réalisateur doit développer pour que l’on croit à son histoire. Sans en faire trop , ce qui rendrait la chose artificielle, Muschietti capte les sentiments naissants de nos héros. Cette force émotionnelle positive qui viendra nourrir leur courage et leur détermination face à l’horreur absolue.

Pour créer une telle alchimie, il faut plus qu’un talent de directeur d’acteurs, il faut les bons interprètes.

Si Stan, Mike et Ben sont en retrait (et au final, un peu lambda ), il faut ici souligner le travail très pro de Jaeden Lieberher en Bill le bègue, véritable héros de l’histoire dont la quête est personnelle : son frère est mort et il se sent responsable , et de Sophia Lillis en Beverly , cœur (com)battant du film qui devrait rappeler à certains le personnage interprété par Elle Fanning dans

Super 8 de J.J Abrams ( un gros hommage à Spielberg et sans doute sans le vouloir à King, tant leurs deux visions de l’enfance se rapprochent énormément malgré des traitements différents). Et attendez de voir le petit Georgie lors de ses apparitions fantomatiques : non seulement l’acteur est effrayant dans son jeu mais le malaise est total tant sa performance malsaine entre en contradiction avec notre vision d’un jeune enfant qui se doit d’être pur et bisounours. Tordez les images liées à nos instincts ataviques et contemplez le résultat !

"J'ai vu un Jésus grossièrement sculpté descendre le canal au fil de l'eau et disparaître dans le tunnel passant sous Canal Street. On distinguait ses dents entre ses lèvres écartées en un rictus hargneux.

(...) il y avait quelque chose à l'intérieur de cette cheminée d'usine effondrée.(...).Et à l'intérieur du conduit - dans les profondeurs de cet énorme boyau - quelque chose bougeait et s'affairait."

Jake Epping, sous la plume de Stephen King ( roman 22/11/63)

Quant à l’horreur visuelle, le réalisateur a eu la bonne idée de ne pas miser sur le tout virtuel comme l’aurait fait le premier tâcheron venu. C’est donc un savent mélange de maquillage , d’effets mécanique et d’images de synthèse qui se marient ici pour donner naissance au fameux clown et ses divers avatars phobiques. Le résultat n’est pas effrayant à vous faire fermer les yeux, il est efficace à vous empêcher de vouloir les fermer : qui sait alors ce que la chose pourrait vous faire ?

Une horreur qui surgit dans une petite ville d’Amérique typique, et qui a été trouvée par l’équipe de repérage…au Canada ! C’est en effet en grande partie dans l’Ontario que fut tourné le film ( de plus, un tournage au Canada est notoirement moins cher qu’aux States ) même si quelques vues de Bangor, la capitale du Maine et ville de résidence de King, sont utilisées dans le long-métrage.

Imparfait , notamment dans son attribution de l’importance des personnages ( c’est pas un Harry Potter ici , ils auraient tous dû être sur le devant de la scène ), «

Ça » est une réussite salutaire pour les adaptations horrifiques de King qui étaient rarement convaincantes voir carrément loupées. Une adaptation-trahison bien pensée qui a décidé de faire son truc tout en préservant le plus important : l’âme du roman et les âmes des personnages.

Je pense que c'était Derry qui se trouvait là-dedans - tout ce qui allait mal chez elle, tout ce qu'elle avait détraqué, tapi dans ce tuyau. En hibernation. Laissant croire aux gens que les mauvais jours étaient finis, attendant qu'ils relâchent leur vigilance et oublient qu'il y avait eu des mauvais jours.

Je me suis enfui en toute hâte et jamais plus je ne suis retourné dans cette partie de Derry.

Jake Epping sous la plume de Stephen King ( roman 22/11/63)

"J'ai même commencé à mettre en doute la certitude de Beverly Marsh selon laquelle les mauvais jours étaient révolus pour Derry,et je me suis surpris à imaginer (...) qu'elle en doutait elle-même. N'avais-je pas entrevu une étincelle de perplexité dans ses yeux ? Le regard de quelqu'un qui n'y croit pas tout à fait mais qui désire y croire ? Qui a peut-être même besoin d'y croire ? "

Jake Epping, sous la plume de Stephen King ( idem).

" Le piédestal était presque complètement enfoui dans la neige,mais la plaque vissée dessus était encore visible. (...) :

À CEUX QUI DISPARURENT DANS LA TEMPÊTE

DU 31 MAI 1985

ET AUX ENFANTS

TOUS LES ENFANTS

AVEC AMOUR DE LA PART DE

BILL,BEN,BEV,RICHIE,STAN,MIKE

LE CLUB DES RATÉS

Tracé à la bombe en grande lettres hachées , également bien visible à la lumière des phares, figurait en réponse ce message :

LE CLOWN VIT ENCORE "

Dreamcatcher,Stephen King.

1 : un baraki, pour nos amis français, c’est un peu le beauf ultime, dont le sens de la mode est inexistant, passant d’un legging imprimé léopard ou un jogging aux couleurs jamais harmonisées entre elles. Ses pires ennemis sont le bac de bière vide , l’ensemble de la syntaxe française et l’ONEM qui peut lui supprimer les alloc’s du chômage. Il est en général accompagné d'un fratrie (la sienne ou qu'il aura généré par la grâce du prix trop élevé de la capote ou de l'avortement ) composée de Kevin, Jason , Logan ... Pour plus de renseignements, se référer à cet ouvrage de référence :

2 : Point commun entre les deux Steve ( Spielby et King ) : ces adultes qui ne voient pas ou ne veulent pas voir le problème. Nous en avons un exemple dans E.T où la mère est complètement aveugle à la situation, même quand elle partage la cuisine avec le gentil extra-terrestre. La situation est bien entendu bien plus mortelle pour les enfants quand les adultes refusent de voir un monstre qui ferait pisser dans son froc l’Alien de Ridley Scott.

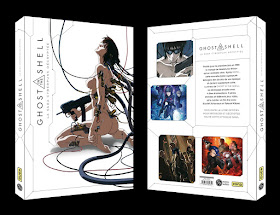

2017 aura été l’année Ghost in The Shell : un film hollywoodien à gros budget et grand spectacle, l’édition de la série Arise, la ré-édition perfect des divers mangas et la sortie , enfin ( !!!!) en blu-ray de la longue série Stand Alone Complex.

2017 aura été l’année Ghost in The Shell : un film hollywoodien à gros budget et grand spectacle, l’édition de la série Arise, la ré-édition perfect des divers mangas et la sortie , enfin ( !!!!) en blu-ray de la longue série Stand Alone Complex.